Защи́та (англ. defense) — в шахматах и шахматной композиции отражение наступающих действий соперника. Основными видами защиты является: Пассивная

Партия Падевский — Холмов демонстрирует пример активной защиты.На первый взгляд в позиции на диаграмме белые имеют неотразимую атаку. Однако у чёрных оказывается достаточно средств, чтобы отразить её. 27… de При ведение защиты важно предвидеть всевозможные тактические удары. Так и в этой позиции выигрыш коня белыми в действительности не даёт им преимущества: 28. Ф:b8+ Kp: b8 29. Сc1+ Kpc8 30. C:h6 e4 31. Ke1 Cf6+ 32. Kpa2 Ле5 и у чёрных хорошая компенсация за фигуру. 28. с5 Фf4! Единственно правильный ответ. Белые снова могут выиграть фигуру: 29. Ф:b8+ Kp: b8 30. С:e5+ и 31. C:f4, однако и в этом варианте к чёрным переходит инициатива. 29. Фb3 C:c5 30. Cc3 Kc6 31. Фb7+ Kpd7

1. e4 e5 2. Kf3 d6 Такую защиту пешки e5 рекомендовал Франсуа Андре Даникан по прозвищу Филидор (1726 - 1795) - сильнейший шахматист своего времени, композитор, музыкант,создатель французской комической оперы.Ход 1. ... d6 Филидор связывал с немедленной атакой 4. ... f5. И хотя в дальнейшем этот план был подвергнут сомнению, нашлись, однако, иные пути, которые позволили дебюту выдержать испытание временем. По современным понятиям защита Филидора считается срочным, хотя и несколько пассивным началом.

Блокиро́вка (шахматы) (блокирование поля) — тактический приём, с помощью которого заставляют фигуры соперника блокировать путь отступления другой, как правило более ценной фигуры, которая становится объектом атаки. Особый вид завлечения: так при завлечении объект нападения — завлекаемая фигура, при блокировки — блокированная.

Потребность в блокировке обычно возникает во время атаки на короля. Блокированные поля сокращают жизненное пространство вокруг короля и создают заслоны на пути его бегства. Часто блокировке предшествует серия шахов, как, например, в партии Де Рой — Хайе Крамер 1962 года:

49... g5+!

50. Kp:h5 Фe2+

Белые вынужденны блокировать своей пешкой поле отступления для своего короля на g4:

51. g4 Фе8#.

Кроме атаки на короля блокировка применяется также для торможения движения пешки. На диаграмме чёрным стоит только двинуть вперёд пешку d4-d3 и чёрный слон сможет предотвратить превращение белой пешки h6 в ферзя. Чтобы не допустить этого, белые жертвуют коня для блокировки поля d3.

1. Kf4+ Kpe4

2. Kd3!

Пешка блокирована белым конём.

2... Кр:d3

Теперь сам чёрный король не даёт возможности открыть спасительную диагональ для слона.

3. h7

С неизбежным 4. h8Ф.

Чтобы словить фигуру соперника, применяется блокировка фигуры. В данном случае блокировка выступает как один из видов «капкана».

1... Фа1+ 2. Крg2

Белый король перекрывает возможное отступление белого ферзя.

2... Лh6

Ферзь пойман. Но у белых есть надежда на свою ладью:

3. Лd7+ Kpg6

Чёрный король по-прежнему защищает свою ладью, а у белых больше нет промежуточных ходов и потеря ферзя становится неизбежной.

В шахматной композиции блокирование поля — это одна из тем. Она ярко выражена в задаче-блоке Ф. Стимсона и Ф. Финка 1920 года.

1. Лс8!

Тихий ход, приводящий чёрных к цугцвангу. Теперь любой их ответ ведет к блокированию поля отступления короля или открытию линии для дальнобойных фигур белых. Как первое, так и второе изменение в позиции приводит к тому, что белые следующим ходом объявляют мат чёрным.

1... Кс5 2. К:b4#

1... Kd4 2. Kf4#

1... Лd4 2. Kc3#

1... fe 2. Ф:d7#

1... dc 2. Лd8#

1... d6 2. e6#

1... e6 2. Фе4#

1... K:c6 2. Kc7#.

Вилка в шахматах — положение в шахматной партии, когда две или более фигуры одного игрока находятся под боем одной фигуры другого игрока. Имеет большое значение, когда среди фигур, оказавшимся под боем, есть две фигуры, ценностью большей, чем фигура, нападающая на них, и нет возможности её побить. В данном случае часто возможен выгодный размен, поскольку за один ход невозможно увести больше одной фигуры из-под боя.

Наибольшее значение имеет вилка, когда под боем оказывается король (объявлен шах).

Может использоваться как тема шахматной задачи или этюда.

Иногда в литературе вместо термина «вилка» используется понятие «двойной удар».

Шах — ситуация в шахматах, когда король находится под боем, то есть на следующем ходу хотя бы одна фигура противника сможет взять короля. Правилами шахмат для игрока запрещён ход, после которого его король оказывается под шахом, даже если этот шах следует от связанной фигуры или же короля противника.

Слово «шах» происходит от титула монарха (см. Шах) в персидском, арабском и некоторых других языках Ближнего и Среднего Востока.

Шах может быть объявлен после хода любой фигуры или пешки. Однако король может атаковать короля противника лишь при помощи «вскрытого» шаха (см. ниже), иначе атакующий король сам подставился бы под шах, что запрещено. В алгебраической нотации шах обозначается знаком плюс (+).

По правилам шахмат, игрок, чей король оказался под шахом, своим следующим ходом обязан вывести короля из-под шаха (по завершении хода король не должен остаться или опять оказаться под шахом), что может быть сделано одним из трёх способов:

Пойти королём (в том числе со взятием другой фигуры или пешки, даже если именно она атакует короля) на любое соседнее поле, не находящееся под боем ни одной из фигур противника (включая короля и пешки) и не занятое фигурой или пешкой того же цвета, что и король; при этом уход из-под шаха с помощью рокировки запрещён.

Прикрыть короля, поставив на пути угрожающей ему фигуры свою (данный способ нельзя применить, если король атакован конём, если дающая шах фигура стоит вплотную к королю (что исключает, в частности, прикрытие короля от атаки пешкой) или если поставлен двойной шах).

Взять другой фигурой или пешкой фигуру противника, угрожающую королю (данный способ нельзя применить в ситуации двойного шаха или если берущая фигура или пешка находится в связке с королём).

Если ни одним из указанных способов уйти из-под шаха невозможно, позиция называется мат; игрок, оказавшийся в ней, считается проигравшим.

«Вечный» шах — ситуация в партии, характеризующаяся следующими особенностями:

один из игроков объявляет шах королю противника;

после ухода противника от шаха игрок сразу же объявляет шах повторно;

последовательность уходов и шахов продолжается, причём позиции в какой-то момент начинают повторяться, и избежать этого игрок, оказывающийся под шахом, не может.

Хотя в настоящее время «вечный» шах, согласно правилам классических шахмат, не является сам по себе основанием для объявления ничьей (соответствующее положение было исключено из свода официальных правил), на практике ситуация «вечного шаха» почти всегда приводит к ничьей по договоренности, т.к. через некоторое время случится троекратное повторение позиции либо же будут сделаны 50 ходов без взятия фигур и продвижения пешек, что позволит любому игроку затребовать ничью независимо от желания оппонента. По этой причине «вечный» шах или его угроза позволяют игроку спасти даже уже практически проигранную партию.

В ситуации, показанной на первой диаграмме, чёрные обладают существенным материальным преимуществом и угрожают белому королю. Однако после 1.Фc8+ Kph7 2.Фf5+ Kpg8 (или 2...Крh8) 3.Фc8+ Kph7 4.Фf5+ g6 5.Ф:f7+ Kph8 белые добиваются ничьей с помощью «вечного» шаха (6.Фf8+ Kph7 7.Фf7+ ...).

Во втором примере ход чёрных, и вместо немедленного взятия 1...Ф:d3? или 1...Ф:g2?, приводящего к невыгодному размену ферзей, следует шах 1...Фc1+! Развитие 2.Кра2 Фс2+ приводит либо к «вечному» шаху (3.Кра1 Фс1+ 4.Кра2 Фс2+ 5.Кра1 ...), либо к потере белыми критического преимущества в две пешки: 3.Кра3 Ф:d3+ 4.Кра4 (Крb4, Крa2, Крb2 не лучше) Фс2+ 5.Крb5 Ф:g2.

Двойной шах — частный случай вскрытого шаха, при котором шах объявляется одновременно двумя фигурами или фигурой и пешкой. Опасен тем, что от такого шаха нельзя ни закрыться, ни побить атакующую короля фигуру другой фигурой. Можно только уйти королём (или, гораздо реже, им же взять только что ходившую фигуру). В двойном шахе не может участвовать король, он не может быть объявлен двумя конями или слонами. Двойной шах обозначается двумя плюсами (++).

Позиция, показанная на диаграмме, взята из партии Вайцкин — Палатник, 1998. 1.e4 c5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.K:d4 Kf6 5.Kc3 a6 6.Лg1 Kc6 7.g4 h6 8.h4 K:d4 9.Ф:d4 С:g4 10.Л:g4!? К:g4 11.Фа4+ b5? (следовало согласиться на 11...Фd7 12.Cb5 ab 13.Ф:a8+ Фd8) 12.К:b5! e6 и жертва ладьи уже не кажется неоправданной. После двойного шаха 13.Кс7++ Kpe7 14.K:a8 Ф:a8 белые восстанавливают паритет во взятых фигурах, а король чёрных теряет возможность рокироваться.

Двойной шах ходом пешки возможен:

1.Если она берёт фигуру или пешку противника с шахом, при этом открывая вертикальную линию со вторым шахом от ладьи или ферзя.

2.При взятии пешки противника на проходе. В этом случае возможен не только шах одновременно берущей пешкой и фигурой, но и "двойной вскрытый шах" двумя фигурами (в последнем случае взятие на проходе открывает сразу две линии — вертикальную и диагональную).

3.После превращения пешки в фигуру (в любую, но обязательно с шахом), и при этом открывая линию для шаха от другой своей фигуры (ферзя, ладьи, слона). В этом случае возможен двойной шах сразу двумя ладьями — пешка забирает фигуру, стоящую на последней горизонтали, и превращается в ладью (с шахом), открывая своим ходом второй шах от другой ладьи.

Перекрёстный шах — объявление шаха в ответ на шах соперника. Фигура, объявляющая перекрёстный шах, одновременно должна сбить угрожающую королю фигуру противника или же встать между ней и своим королём. Перекрёстный шах — типичный тактический приём в ферзевом эндшпиле, нередко встречается он и в шахматной композиции.

В позиции из партии Михаил Ботвинник — Николай Минев (Амстердам, 1954) после хода 91. Kpc5!!, чёрные сдались, так как нет возможности защитится от угрозы g8Ф. Любой шах черных приводит к выгодному для белых размену ферзей. На 91…Qc7+, 91…Qg1+, 91…Qf2+ и 91…Qc2+ белые отвечают перекрёстными шахами 92.Qc6+, 92.Qd4+, 92.Qd4+ и 92.Qc4+ соответственно.

Мат — в шахматах ситуация, когда король находится под шахом, а игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать. Означает проигрыш попавшей в такую ситуацию стороны. В шахматной нотации мат обозначают символом «×» после хода фигуры. Таким образом, при мате одновременно:

король находится под шахом;

у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты своими фигурами или находятся под ударом фигур противника, или фигура находится рядом с границей игровой доски);

у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой;

нет возможности взять фигуру, объявившую шах.

Если королю шах не объявлен, но он не может двигаться так, чтобы не попасть под шах, и его фигуры не могут сделать ни одного хода, это — пат, и результат партии — ничья.

Слово «мат» происходит от персидского словосочетания «шах мат», означающего, что король (шах) беспомощен, парализован, блокирован, потерпел поражение (таковы значения персидского слова «мат»). Известен также перевод словосочетания «шах мат» как «шах мёртв» (от арабского «мат» — мёртв), однако персы начали употреблять данный термин в игре раньше, чем арабы.

Разновидности мата

Де́тский мат — это мат, который получается после ходов 1. e4 2. Сc4 3. Фh5 4. Ф:f7×. Фигуры могут двигаться в разной последовательности, но основная идея — ферзь и слон атакуют поле f7. Классический детский мат ставится чёрным.

В отличие от дурацкого мата, который встречается крайне редко, детский мат довольно часто встречается среди новичков. Этого легко избегают, но после 1. e4 e5 2. Фh5 Кc6 3. Сc4, детский мат может произойти после неосторожного 3. …Кf6 4. Ф:f7× (см. диаграмму). Ход 3. …g6 заставляет отступить белого ферзя (после 4. Фf3, с угрозой 5. Ф:f7× чёрные играют 4. …Кf6), с последующим фианкеттированием слона на g7.

Основная идея, лежащая в основе детского мата — поле f7, будучи защищённым только чёрным королём, слабое и поэтому является хорошей целью для атаки, что характеризует множество шахматных дебютов.

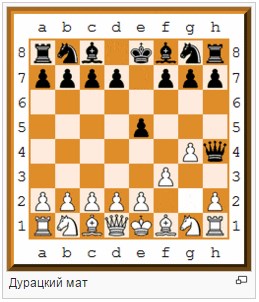

Дура́цкий мат — мат, поставленный на втором ходу шахматной партии (самый быстрый мат в классических шахматах).

В более широком смысле дурацкий мат — мат ферзём или (что реже) слоном по незащищенной диагонали h4-e1 или h5-e8 в начальной стадии партии. 1.f2-f3 e7-e6

2.g2-g4 Фd8-h4×

Имеется восемь разновидностей дурацкого мата. Так, белые могут сыграть не f3, а f4. Или сначала пойти не пешкой «f», а пешкой «g». Также чёрные могут пойти пешкой не на e6, а на e5.

Играя белыми, дурацкий мат можно поставить не ранее 3-го хода. Например: 1.d4 f5 2.e4 g5?? 3.Фh5×.

Зерка́льный мат — разновидность позиции мата в шахматах, в которой все поля вокруг атакованного короля свободны от фигур и пешек сторон. Он особенно привлекателен, когда атакуемый король не находится на краю или в углу доски.

Идеа́льный мат, в шахматах и шахматной композиции — разновидность правильного мата. В идеальном мате задействованы все фигуры и пешки сторон, находящиеся на доске, а все свободные поля вокруг атакованного короля бьются противоположной стороной ровно один раз, либо заняты собственными фигурами или пешками.

В США издаётся Ideal Mate Review — журнал, специализирующийся на шахматных композициях, завершающихся идеальными матами.

Кооперати́вный мат,(англ. helpmate; нем. Hilfsmatt) — вид неортодоксальной шахматной композиции.

В задачах на кооперативный мат начинают чёрные (если в условии не оговорено иное) и помогают белым объявить мат чёрному королю в заданное число ходов, то есть чёрные и белые действуют согласованно, «кооперативно», чтобы выполнить задание. В этом жанре шахматной композиции с целью расширения содержания допускается составление задач с несколькими решениями и несколькими иллюзорными играми. Другие распространённые формы расширения содержания коопматов — близнец, когда новое решение обеспечивается за счёт незначительного изменения начальной позиции (например, перестановкой фигуры, добавлением, снятием или заменой фигуры, поворотом доски), и дуплекс, когда в одной и той же позиции одинаковое задание выполняется каждой стороной (стороны играют кооперативно сначала чтобы дать мат чёрным, затем чтобы дать мат белым).

1.Kp:h8 Kph1 2.Kpg8 Kpg1 3.Kpf8 Kph1 4.Kpe8 Kpg1 5.Kpd8 Kph1 6.Kpc7 Kpg1 7.Kpd6 Kph1 8.Kp:e6 Kpg1 9.Kpf6 Kph1 10.Kpg5 Kpg1 11.Kpf4 Kph1 12.Kp:e4 Kpg1 13.Kpd4 Kph1 14.Kpc3 Kpg1 15.Kp:b3 Kph1 16.Kp:b4 Kpg1 17.Kp:b5 Kph1 18.Kpc4 Kpg1 19.b5 Kph1 20.b4 Kg1 21.b3 Kph1 22.b2 Kpg1 23.b1Ф Kph1 24.Фf5 Kpg1 25.Фf7 gf 26.Kpc3 f8Ф 27.Kpd2 Фc8 28.Kpe1 Фc1#

Рекордная по продолжительности игры задача на кооперативный мат.

Лине́йный мат, в шахматах — мат тяжёлыми фигурами, обычно двумя ладьями (реже ладьёй и ферзём, двумя ферзями). Ладьи располагаются на соседних вертикалях, отсекая короля противника к краю доски. При приближении короля противника к ладье — ладьи переходят на другой край доски и отсечение происходит по той же схеме.

В позиции на диаграмме белые следующей серией ходов ставят мат в 2 хода:

1.Лb3 Крa6

2.Лa4×

Аналогичным способом ставится мат ферзём и ладьёй, двумя ферзями (два ферзя могут поставить мат ещё и в центре доски).

Мат на последней горизонтали — в шахматах мат, который ставит ферзь или ладья (обе фигуры могут возникнуть при превращении пешки) на 8-й горизонтали, если мат ставят белые, и на 1-й горизонтали, если мат ставят чёрные, когда король не может отойти на переднюю горизонталь, так как на ней располагаются его же пешки.

Как правило, мат на последней горизонтали ставят ходом ладьи либо ферзя. Однако возможен случай, когда пешка превращается в одну из тяжёлых фигур и объявляет мат. Об этом свидетельствует пример на диаграмме.

1. a8Фx

или

1. a8Лx

В 1914 в партии против Осипа Бернштейна Хосе Рауль Капабланка сделал блестящую комбинацию на тему мата на первой горизонтали. Он играл чёрными и на 29-м ходу пошёл

29… Фb2!

В итоге белым пришлось смириться с потерей ладьи: 30. Ф:b2?? Лd1x; 30. Фе1 Ф:с3 с матом. На 30. Лс2 чёрные играют 30… Фb1+ 31. Фf1 Ф:с2.

Обра́тный мат, сáмомат (англ. selfmate, нем. Selbstmatt) — вид неортодоксальной композиции, в котором белые начинают и вынуждают противника поставить мат белому королю в заданное число ходов. Чёрные делают матующий ход по одной из двух причин: либо находятся в цугцванге, либо защищаются от шаха, что делает этот вид композиции весьма трудным для воплощения.

В задачах на обратный мат часто реализуются идеи, которые неосуществимы в ортодоксальной композиции. Составленная Отто Титусом Блати задача на обратный мат в 342 хода является рекордной. В миниатюре (7 фигур) рекорд принадлежит У. Шинкману — 298 ходов.

Принцип экономии в задачах на обратный мат распространяется в первую очередь на использование чёрного материала.

Решение:

1.Kf3 угроза 2.Фd6+ Kp:d6#

1…Ф:с5+ 2.Ке5+

1…Лf8+ 2.Kf6+

1…Cb4 2.Ф:c7+

1…Лc6 2.Фе7+

1…Л:с5+ 2.Ке5+

1…Фа6, Фb6 2.Kf6+

(1…K:f3 2.Фd6+).

Решение:

1.Ла1! (с угрозами 2.Фе4+ Ф:е4 3.Kd4+ Ф:d4# и 2.Фf4+ Ф:f4 3.Kd4+)

1…Ф:е6 (Фе4) 2.Фd1+ Фе2 3.Кb1! — цугцванг — 3…Ф:d1#,

1…Ф:h3 2.Kd4+ Kpg4 3.Ке4! — цугцванг — 3…Фh1(h2)#.

Пра́вильный мат, англ. model mate (stalemate), в шахматах и шахматной композиции — разновидность мата, который одновременно является чистым и экономичным.

Чистый мат — разновидность мата, при котором все поля вокруг короля либо атакованы противоположной стороной ровно один раз, либо заняты фигурами (или пешками) того же цвета, что и атакованный король. В качестве единственного исключения допускается чистый мат со связанной фигурой или пешкой, находящейся на одном из полей, соседних со своим королём (см. ниже).

Экономичный мат — разновидность мата, в котором задействованы все фигуры атакующей стороны, за возможным исключением только для её короля и пешек.

При правильном мате со связанной фигурой того же цвета, что и атакованный король, эта фигура имеет возможность препятствовать шаху в случае отсутствия её связки. Если такой возможности нет, мат является неэкономичным. В случае, когда связанная фигура находится на одном из соседних со своим королём полей, занимаемое ею поле не должно быть атаковано никакой другой фигурой, кроме связывающей. Иначе мат является нечистым. Допускается правильный мат при помощи двойного шаха — возможно двойное нападение на поле, на котором расположен атакованный король.

Экономи́чный мат, англ. economical mate (stalemate), в шахматах — разновидность мата, в котором задействованы все фигуры атакующей стороны, за возможным исключением только для её короля и пешек. На практике встречается как правило в глубоких эндшпилях, когда у обеих сторон минимальное количество фигур.

Часто экономичные маты встречаются среди линейных матов (двумя тяжелыми фигурами: ладьей и ферзем, или парами этих фигур). В эндшпилях, где одинокому королю противостоят король и ладья, король и ферзь, король и два слона, король и слон с конём, может возникнуть лишь экономичный мат.

Экономичный мат, который одновременно является чистым, называется правильным.

Эполе́тный мат — мат, при котором ладьи, стоя по обе стороны своего находящегося на краю доски короля, сокращают количество полей для его отступления (образуют его «эполеты»). Эполетами также могут служить защищённые фигуры или пешки противника. Подобные маты с двумя другими своими фигурами вместо ладей также иногда называют эполетными.

Именные маты

Мат Анастасии (нем. Anastasia-Matt) — шахматная комбинация из новеллы немецкого писателя Вильгельма Гейнзе «Анастасия и игра в шахматы» (1803).

Немецкий писатель Вильгельм Гейнзе (1746—1803) в 1803 году опубликовал новеллу «Анастасия и игра в шахматы. Письма из Италии автора Ардингелло». Это первое в истории литературы художественное произведение, в котором по ходу сюжета приводится позиция из шахматной игры[источник не указан 1196 дней]. И эта позиция связана с женским персонажем — Анастасией, которая объявляет задачный мат в три хода.

1.Ke7+ Kph8 2.Л:h7+! Kp:h7 3.Лh5#.

Комбинации с мотивами «Мата Анастасии» нередко встречались в шахматной практике. Одним из первых примеров была партия К. Байер — Э. Фалькбеер (Вена, 1852).

Мат Андерсена — один из матов королём (король может поставить вскрытый мат).

1. Сh5 Кр:h5

2. Крg7 h6

3. Крf6 Крh4

4. Крg6x

Мат Бодена — мат в шахматах, поставленный при помощи двух слонов. Назван в честь Сэмюэля Бодена, который первым поставил такой мат в матче Schulder-Boden (Лондон, 1853).

Мат Диларам — средневековая мансуба (позиция из манускрипта 1140 года, хранящегося в Стамбульском музее) неизвестного автора, в которой мат достигается путём жертвы двух ладей. В ряде изданий авторство приписывается выдающемуся арабскому мастеру шатранджа ас-Сули.

Своим названием обязана романтичной истории, которая впервые приводится в шахматной рукописи персидского поэта Фирдоуси ат-Тахитала (1503). Диларам (по-персидски — «спокойное сердце») была женой визиря, страстного игрока в шахматы. Однажды он играл с сильным противником. Ему не везло, и он проиграл всё состояние. Тогда, одержимый азартом, визирь сделал последнюю ставку — на красавицу Диларам. В этой решающей партии дела вновь складывались для него плохо. Опасность грозила белому королю со всех сторон. Но Диларам, наблюдавшая за игрой, обнаружила в этом положении изумительное спасение и воскликнула: «Пожертвуй оба руха (по-арабски — „ладьи“) и спаси меня!» После этой подсказки визирь нашёл блестящую комбинацию и добился победы:

1.Лh8+ Кр: h8

2.Аf5+ Крg8

3.Лh8+ Кр: h8

4.g7+ Крg8

5.Кh6×

На поле h3 — алфил (А). Алфил (араб. слон) — предшественник слона, мог двигаться лишь через одно поле по диагонали и, подобно коню, прыгать через другие фигуры.

Мансуба отличается яркостью содержания. В средневековой Европе «мат Диларам» оказался прообразом около 200 «задач на пари».

Мат Легаля — мат, впервые встретившийся в шахматной партии Легаль — Сен-Бри в Париже в 1750 году. Сен-Бри был очень слабым игроком, и партия проходила с форой: Легаль играл без ладьи a1. (Некоторые историки считают, что эта партия была сыграна в 1787 году).

К. де Легаль — Сен-Бри 1. e4 e5 2. Сc4 d6 3. Кf3 Кc6 4. Кc3 Сg4 5. К:e5? С:d1?? Лучше было 5. … К:e5!, после чего белые остались бы без коня, или 5. … de (но после хода 6. Ф:g4 у белых лишняя пешка), но Легаль, видимо, хорошо знал, с кем имеет дело… 6. С:f7+ Крe7 7. Кd5× — мат, который так и вошёл в шахматную литературу по фамилии «первооткрывателя» как «Мат Легаля». Сен-Бри так расстроился своим поражением, что вышел из зала не дождавшись последнего хода белых.

Модернизированный мат Легаля: 5.h3 Ch5 6.K:e5 K:e5 7.Ф:h5 K:c4 8.Фb5+ и 9.Ф:c4 с лишней пешкой у белых.

Наравне с матом Легаля есть и так называемый мат Свистунова, он менее известен, но по мнению некоторых шахматистов более динамичен и достаточно часто встречается, особенно в партиях молодых шахматистов. 1. e2-e4 e7-e5 2. Ng1-f3 Nb8-c6 3. Bf1-c4 d7-d6 4. h2-h3 Ng8-f6 5. d2-d3 Bf8-e7 6. Bc1-g5 O-O 7. Qd1-d2 h7-h6 Эти ходы кажутся достаточно обычными для чёрных, но далее белые играют нестандартно: 8. Bg5xh6 g7xh6 9. Qd2xh6 9. … Nf6-h7 Конечно, это не лучший ход конём.

10. h3-h4! Очень интересный ход

10. … Be7-f6 А это уже серьёзная ошибка, ведущая к проигрышу.

11. Nf3-g5

11. … Nh7xg5 12. h4xg5 Bf6xg5 13. Qh6-h7 X

Партия Свистунова с похожим концом: 1. e2-e4 e7-e5 2. Ng1-f3 Nb8-c6 3. Bf1-b5 d7-d6 4. h2-h3 Bc8-d7 5. d2-d3 Ng8-f6 6. Nb1-c3 Bf8-e7 7. Nc3-e2 O-O 8. Ne2-g3 h7-h6 9. Bc1-e3 a7-a6 10. Bb5-a4 b7-b5 11. Ba4-b3 Nc6-a5 12. Qd1-d2 Na5xb3 13. a2xb3 c7-c5 14. Be3xh6 g7xh6 15. Qd2xh6 a6-a5 16. Nf3-g5 a5-a4 17. Ng3-h5 Nf6xh5 18. Qh6-h7 X.

Шахматный этюд Алексея Троицкого — мат при помощи короля и одинокого слона.

Впервые опубликован в журнале «Новое время» в 1895 году.

Решение:

1.Сh6+ Крg8 2.g7 Крf7

(2…e6+ 3.Kpd6!! Kpf7 4.Kpe5 Kpg8 5.Kpf6; 2…e5 3.Kpe6)

3.g8Ф+!! Кр:g8 4.Крe6 Крh8 5.Крf7 e5 6.Сg7 ×

Пат (фр. pat, итал. patta — «игра вничью») — положение в шахматной партии, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки лишены возможности сделать ход по правилам, причём король не находится под шахом. В обыденной речи прилагательное «патовый» используется в смысле «не имеющий выхода, тупиковый».

Единственная партия в истории матчей за звание чемпиона мира по шахматам, которая закончилась патом, — 5-я партия матча 1978 года в Багио между Карповым и Корчным.

Пат белыми чёрным в наикратчайшее количество ходов с начала партии как результат кооперативной игры сочинил американский шахматный композитор Сэмюэль Лойд: 1.e3 a5 2.Фh5 Лa6 3.Ф:a5 h5 4.Ф:c7 Лah6 5.h4 f6 6.Ф:d7+ Крf7 7.Ф:b7 Фd3 8.Ф:b8 Фh7 9.Ф:c8 Крg6 10.Фe6 ½—½.

Другой шахматный композитор Чарльз Генри Виллер сочинил пат чёрными белым за 12 ходов, при условии, что все фигуры и пешки на доске сохранены (не было ни одного взятия): 1.d4 d6 2.Фd2 e5 3.a4 e4 4.Фf4 f5 5.h3 Сe7 6.Фh2 Сe6 7.Лa3 c5 8.Лg3 Фa5+ 9.Кd2 Сh4 10.f3 Сb3 11.d5 e3 12.c4 f4 ½—½.

Завлечение (привлечение) — тактический приём, вынуждающий (при помощи жертв, нападений или угроз) фигуру соперника занять определённое поле или линию с целью использования неудачного положения этой фигуры. Например, в партии M. Видмар — М. Эйве (Карловы Вары, 1929) белые осуществляют комбинацию, дважды использовав тему завлечения.

1.Лe8+! Сf8 (1. ... Крh7 2.Фd3+)

2.Л:f8+! Кр:f8

3.Кf5+ Крg8

4.Фf8+!! Кр:f8 (4. ... Крh7 5.Фg7#)

5.Лd8#

Обычно завлечение — составной элемент более сложной тактической операции.

Заса́да — расположение дальнобойной фигуры за своей или чужой фигурой, после ухода которой она действует на определённое поле или линию. Обязательная предпосылка открытого нападения.

Различают следующие виды засад:

Простая — фигура находится позади одной фигуры.

Сложная — она находится позади нескольких фигур.

В позиции на диаграмме ход чёрных. Их чёрнопольный слон находится в сложной засаде. Белую ладью а1 закрывают сразу две фигуры: конь f6 и пешка d4. Тем не менее, благодаря двухходовой комбинации линия нападения слона увеличивается до поля а1.

1... K:e4

Вначале конь освобождает диагональ.

2. de d3

Затем пешка. При этом используется сразу два тактических приёма — вилка и открытое нападение.

3. C:d3 C:a1

С выигрышем качества.

Извлече́ние короля́ — тактический приём, используется в миттельшпиле с целью вынудить неприятельского короля покинуть пешечное прикрытие, а затем подвергнуть его атаке. Извлечение короля достигается путём жертв, нападения или угроз.

В партии 1866 года Хьюитт — Стейниц с помощью извлечения короля первый чемпион мира провел матовую комбинацию.

20… Л:g2+!

21. Kp:g2 Фh3+!!

22. Kp:h3

На любое отступление короля 22. Kpg1 или 22. Kph1 следовало 22… Лf2!

22… Ke3+

23. Kph4 Kg2+

24. Kph5 Лf5+

25. Kpg4 h5+

26. Kph3 Лf2#.

Освобождение линии — тактический приём, при котором линия освобождается от фигур, мешающих нанести решающий удар. В шахматной композиции тактический элемент комбинации — освобождение линии от фигур, препятствующих проведению манёвра другой фигурой.

1...Лb7 2.Лс6#, 1...Cb7 2.Ле7#,

1...Лg7 2.Фe5#, 1...Cg7 2.Ф:f7#,

1...Cf6 2.Фg4#, 1...f6 2.Фe4#.

Дополнительный вариант: 1...f5 2.Фd6#.

Одна из наиболее известных двухходовок. Уникальный «чёртов мередит» (так называют задачи с 13 фигурами) с тремя комбинациями взаимного перекрытия чёрных фигур. Взаимное перекрытие слона и пешки иногда называют «пикабиш».

1.Лd5! с угрозой 2.Кe6 (3.Фd4#) 2...Лe3 3.Фf4# или 2...Се3 3. Сd3# — перекрытие Гримшоу.

Избегая перекрытия, чёрные ладьи и слон совершают антикрические ходы, принимающие, однако, характер критических ходов для новых комбинаций перекрытия Гримшоу (Гримшоу тема):

1...Лa3! 2.К:f5 Лe3 3.Фh4# или 2...Сe3 3.Кg3# и

1...Сg5! 2.Кb3 Лe3 3.Кd2# или 2...Се3 3.Сd3#

В следующих вариантах перекрытие Гримшоу осуществляется уже на первом ходу:

1...Лe3 2.Фh4+ f4 3.Фe7# и 1...Сe3 2.Сd3+ Кр:d3 3.Фc2#.

Подрыв пешечной цепи — тактический приём в позиционной игре; имеет целью ослабление или разрушение пешечной цепи соперника. Своевременный подрыв может ослабить позицию соперника, резко изменить характер шахматной борьбы.

Показательна партия И. Кан — И. Болеславский (20-й чемпионат СССР, 1952).

Белые создали прочные пешечные цепи на королевском (е4—f3—g4—h3) и ферзевом (а2—b3—с4) флангах. Ходом 1. ... f5! чёрные подрывают пешечные устои белых на королевском фланге. 2.ef (лучше было 2.Се3, хотя и в этом случае позиционный перевес у чёрных) 2. ... gf 3.gf Ked3! 4.Л:d3 К:d3 5.Ф:d3 Фе1+ 6.Cf1 Фg3+ 7.Кph1 Ле1! 8.Се3 Ф:h3+ 9.Kpg1 Фg3+ 10.Kph1 Фh4+ 11.Kpg2 Л:е3 12.Ф:е3 С:d4, и чёрные выиграли.

Промежу́точный ход — шахматный ход, непредусмотренный в основной идее форсированного варианта или комбинации. Промежуточный ход соперника может:

нарушить предварительные расчёты,

изменить планируемый ход событий на шахматной доске,

повлиять на оценку форсированного варианта,вызвать опровержение комбинации.

Точно неизвестно, когда был впервые использован в игре промежуточный ход. Одним из ранних примеров этого тактического приёма служит партия Теодора Лихтенштейна и Пола Морфи, сыгранная в Нью-Йорке в 1857 году.В ней на 9 ходу белые решили произвести размен и забрали чёрного коня своим слоном на е4. Они ожидали ответного удара 10...de и после 11.0-0 могли рассчитывать на примерно равную игру. Однако Морфи нашёл усиливающий давление промежуточный ход:

10...Фh4!

Теперь белые не могут спасти слона 11.Сf3??, так как последует мат 11...Ф:f2#

11.Фe2 d:e4

12.Сe3?

После 12.0-0!, чёрные имели б только незначительное преимущество.

12...Сg4!

13.Фc4 С:e3!!

И далее Морфи в красивой манере выигрывает партию.

Промежуточный шах — один из видов промежуточного хода. Пример с его применением показан на диаграмме, на которой чёрные владеют материальным преимуществом и за ними ход.

1...Л:h4?

Ход продиктован желанием чёрных разменять ладей, упростив игру. Однако ожидая, что белые побьют 2.Ф:h4, они упускают из виду промежуточный шах:

2.Фd8+!

2...Kph7

Теперь белый ферзь может взять ладью с шахом.

3.Ф:h4+ Kpg8

4.Ф:g3

И белые выигрывают ладью, что делает их позицию выигранной.

«Рентген» — шахматный мотив непрямого воздействия дальнобойной фигуры, линия нападения которой ограничивается размещением другой фигуры и может быть увеличена вследствие перемещения той фигуры.

«Рентген» проявляется в разных формах:

Линейный удар — связка, где связывается менее ценная неприятельская фигура с более ценной или равной.

Засада — непрямая атака на неприятельскую фигуру через другую или другие фигуры, при уходе которых возникает вскрытое нападение, например вскрытый шах.

Защита своей фигуры через неприятельскую. В этом случае «рентген» выступает не только как мотив, а и как самостоятельный тактический приём.

В позиции слева белый слон связывает чёрную ладью чёрным ферзём. Чтобы избежать потери ферзя, чёрным следует отойти им, но тогда они теряют качество в виде ладьи за слона. Это пример относительного линейного удара.

В позиции справа белый король обязан отойти, после чего слон заберёт ферзя. Это пример абсолютного линейного удара.

В партии Михаил Красенков — Яссер Сейраван 2000 года чёрные пошли 23...Фd8-h4!, косвенно атакуя пешку d4. Теперь белые не могут отвечать 24.e5 или 24.ed, так как последует 24...Ф:d4+.

В партии Всеволод Раузер — Михаил Ботвинник 1933 года белые, игнорируя «рентгеновское излучение» чёрной ладьи, пошли 15.Лac1, на что последовало 15...e5! и на 16.b3 d5!!. Движение центральных пешек вскрыло центр в пользу чёрных, что стало основой выигрыша партии Ботвинником. В связи с этим Бернард Кафферти и Марк Тайманов предложили 15.Фf2, уводя ферзя от «рентгеновского излучения» чёрной ладьи.

Заслуживает внимания по этому поводу совет Геральда Абрахамса: «Поставьте вашу ладью на линию с его ферзём, неважно как много фигур будет находиться между».

На диаграмме слева белые выигрывают пешку ходом 1.К:b7!, так как белый слон на f3 защищает белого коня на b7 через чёрного слона на d5.

В партии Макс Эйве — Рудольф Ломан,1923 года белые форсируют мат 17.Фh8+! С:h8 18.Л:h8#.

Свя́зка (англ. pin, нем. Fesselung), в шахматах — нападение дальнобойной фигуры (ферзя, ладьи, слона) на неприятельскую фигуру (или пешку), за которой на линии нападения (линии связки) расположена другая неприятельская фигура (равнозначная либо более ценная) или какой-либо важный пункт. Таким образом, в связке участвуют, как правило, три фигуры:

Связывающая — нападающая фигура.

Связанная (заслоняющая) — защищающая. Связка обычно приводит к ограничению её подвижности и атакующих действий.

Прикрываемая — защищаемая.

Связка возможна и с двумя фигурами в случае, когда связанная фигура прикрывает собой важный пункт. Типы связок:

Полная — связка, в которой король является прикрываемой фигурой. Различают два вида полной связки:

1.абсолютная — связка, в которой связанная фигура полностью теряет способность двигаться.

2.относительная — связка, в которой заслоняющая фигура имеет возможность двигаться по линии связки.

Неполная — связка, в которой связанная фигура может двигаться куда-либо.

Фигура может дать шах или мат, даже будучи связанной. Кроме того, связанная фигура может, в свою очередь, связывать фигуру противника (взаимная связка). Если на линии связки расположены три (или более) неприятельских фигуры, связка называется сложной. Действие, приводящее к образованию связки, называется связыванием.

В этой позиции чёрные не могут ходить конём с6, так как он на одной диагонали между чёрным королём и белым слоном b5. Это абсолютная связка. Белым же невыгодно ходить конём f3, потому что это ведёт к потере ферзя белых, но это неполная связка.

В этой позиции белый ферзь не может дать мат 1.Фс6#, как так как он связан чёрным ферзём. Однако его связка относительная, и он может идти на d4 или d6 или дать мат 1.Ф:d7#.

В шахматной композиции различают следующие способы связывания:

Прямое, когда дальнобойная фигура идёт на линию связки, связывая фигуру (или пешку) другого цвета.

Косвенное, когда с линии связки уходит фигура (или пешка) того же цвета, что и связывающая.

Самосвязывание, когда связка создаётся ходом той стороны, чья фигура (или пешка) оказывается связанной. Скрытая (замаскированная) связка — позиция, в которой связка образуется вследствие ухода с линии связки одной или нескольких фигур любого цвета.

На доске уже есть замаскированная связка чёрного ферзя по линии a7 — f7. Первым ходом белые создают ещё одну, теперь по линии a2 — f7:

1.Фа2!

Угроза 2.K:d6# — косвенное связывание чёрной ладьи d5.

1...Фс7 2.e:d8K#

1...Фd7 2.e8Ф# — косвенные связывания чёрного ферзя, использующие перекрытие им чёрных слонов.

Дополнительные варианты:

1...Сс7 2.Фf2#

1...Ke6 2.Ch5#.

В следующей позиции белые поставили ловушку после ходов: 1.е2-е4 с7-с6 2.d2-d4 d7-d5 3.Kb1-c3 d5:e4 4.Kc3:e4 Kb8-d7 5.Фd1-e2!? (образовалась замаскированная связка) 5…Kg8-f6?? 6.Ke4-d6#! Взятие 6...e7:d6 невозможно, так как этот ход откроет вертикаль ферзю на е2. Пешка на е7 оказалась связанной.

На доске — мат связанным белым ферзём. Связывающий его чёрный ферзь d7 не может защититься от шаха, так как он сам связан слоном на g4, а чёрный король не может никуда уйти (Кf7 защищает поле d8).Это пример самосвязывания так как белый ферзь с6 поставил мат чёрному королю будучи связаным.

Полусвязка — позиция, в которой между королём и дальнобойной фигурой другого цвета находятся две фигуры (или пешки) того же цвета, что и король. Уход любой из этих двух фигур (пешек) создаёт связку оставшейся фигуры (пешки) — частный случай самосвязывания. Полусвязка является также частным случаем замаскированной связки.

Третьсвязка — позиция, в которой между королём и дальнобойной фигурой другого цвета находятся три фигуры (или пешки) того же цвета, что и король. Уход любых двух из этих трёх фигур (пешек) создаёт связку оставшейся фигуры (пешки).

Уничтожение защиты — тактический приём, используемый для устранения (путём жертв или разменов) фигур или пешек соперника, защищающих или прикрывающих другие фигуры (в частности, короля). Нередко уничтожения защиты — составной элемент различных комбинаций.

В партии Р. Фишер — Л. Мягмарсурен (Сус, 1967) белые проводят эффективную матовую комбинацию путём уничтожения защиты:

1.Ф:h7+! Кр:h7

2.hg+ Кр:g6

3.Се4#.

Свя́зывание и привя́зывание — разновидность позиционной ничьей, в которой слабейшая сторона спасается, «привязывая» одну фигуру соперника к защите другой его фигуры, оказавшейся связанной. Тем самым соперник лишается возможности использовать свой материальный перевес. Одна из тем в шахматном этюде.

1. Kb6+ Kpb8

2. Cg3+ Kd6

3. C:d6+ Kpb7

4. Cd7

Неверно 4. Cc5? из-за 4... Л:e8 5. Kc4 Лa6 6. Kd6+ Kpc6 7. K:e8 Kp:c5 и белый конь проигрывается.

4... Kp:b6

5. Ce5 Лh4

6. Cg3! Лd4

6. Cg3! Лd4

7. Cf2 Лa:d7 8. Kpc3 Kpc5

9. Cg1 (e3)!

Несмотря на огромный материальный перевес, чёрные не могут реализовать его, так как их ладьяd7 привязана к защите второй ладьи.

Рокиро́вка (фр. roque) — особый ход в шахматах, заключающийся в горизонтальном перемещении короля в сторону ладьи своего цвета на 2 клетки и затем ладьи на соседнюю с королём клетку по другую сторону от короля. Каждая из сторон может сделать одну рокировку в течение партии.

Смысл рокировки в том, что она позволяет одним ходом значительно изменить позицию короля (переместив его в менее опасное место), одновременно выводя на центральные вертикали сильную фигуру — ладью.

Рокировка — двойной ход, который выполняют король и ладья, ни разу не ходившие.

Сначала король делает ход на две клетки в сторону ладьи.

Затем ладья переносится через короля и ставится на следующее за ним поле.

Рокировка считается одним ходом, несмотря на то, что передвигаются две фигуры. Некоторые книги для начинающих описывают рокировку как «ладья пододвигается вплотную к королю, а король перепрыгивает через неё» — так действительно проще научиться делать двойной ход, но правило «руку отнял — ход сделан» требует начинать рокировку именно с короля, так как передвижение короля сразу на два поля не может быть истолковано иначе как начало рокировки.

Рокировка возможна в двух направлениях — в сторону королевского фланга (в короткую сторону) и в сторону ферзевого фланга (в длинную сторону). При короткой рокировке король оказывается на начальной позиции коня, ладья — на позиции королевского слона. При длинной — король на позиции ферзевого слона, ладья на начальной позиции ферзя (см. диаграмму).

Рокировка невозможна:

если король по ходу партии уже делал ходы (включая ход-рокировку):

На диаграмме внизу ладья черных поставила шах королю белых. На текущем ходу белые не могут осуществить рокировку, но если для того, чтобы уйти из-под шаха, белые не задействуют короля, позднее белые все же могут сделать рокировку.

с той ладьёй, которая уже ходила.

На диаграмме король не может сделать длинную рокировку, потому что ладья для этой рокировки уже совершала ход.

пока поле, на котором находится король (король находится под шахом), или поле, которое он должен пересечь или занять, атаковано одной или несколькими фигурами противника;

На следующей диаграмме слон черных атакует помеченную клетку, на которой окажется король белых, если белые совершат рокировку в длинную сторону. Поэтому при такой рокировке король белых окажется под шахом. Однако белые могут совершить короткую рокировку, либо они могут все же совершить длинную рокировку, но позднее, когда данная клетка не будет находиться под атакой.

На диаграмме внизу ферзь черных атакует подсвеченную клетку, которую нужно будет пересечь королю, чтобы осуществить рокировку в длинную сторону. Поэтому в данный момент король не может осуществить этот вид рокировки.

В задачах и этюдах рокировка по умолчанию считается возможной, только если нельзя совершенно точно доказать с помощью ретроанализа, что король или ладья уже ходили.

Известна как минимум одна турнирная партия, где правила рокировки были нарушены. В партии Вольфганга Хайденфельда с Ником Керинсом в Дублине в 1973 году, рокировка была совершена трижды: один раз черными и дважды белыми. На диаграмме приведена позиция после 32-го хода черных. К этому моменту и белые, и черные успели совершить рокировку, белые — в короткую сторону. Впоследствии белый король «пешком» дошёл до поля e1, и в этот момент совершил вторую рокировку, в длинную сторону. Ход этот был конечно же, совершен не по правилам, но ошибка была замечена только по окончании партии. Согласно кодексу ФИДЕ, в таких случаях партия либо переигрывается, либо совершившему нелегальный ход присуждается поражение. Так как партия в результате все равно окончилась поражением белых, её решили не переигрывать. Вот полный текст этой партии:

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.c3 Nc6 7.Nf3 Qb6 8.Qd2 c4 9.Be2 Na5 10.O-O f5 11.Ng5 Be7 12.g4 Bxg5 13.fxg5 Nf8 14.gxf5 exf5 15.Bf3 Be6 16.Qg2 O-O-O 17.Na3 Ng6 18.Qd2 f4 19.Bf2 Bh3 20.Rfb1 Bf5 21.Nc2 h6 22.gxh6 Rxh6 23.Nb4 Qe6 24.Qe2 Ne7 25.b3 Qg6+ 26.Kf1 Bxb1 27.bxc4 dxc4 28.Qb2 Bd3+ 29.Ke1 Be4 30.Qe2 Bxf3 31.Qxf3 Rxh2 32.d5 Qf5 33.O-O-O Rh3 34.Qe2 Rxc3+ 35.Kb2 Rh3 36.d6 Nec6 37.Nxc6 Nxc6 38.e6 Qe5+ 39.Qxe5 Nxe5 40.d7+ Nxd7, белые сдались.

Активная

Пассивная защита ограничиваться чисто оборонительными действиями. При этом создаются максимальные трудности сопернику. К ней следует прибегать лишь в крайних случаях, то есть в позициях, полностью лишённых контратакующих возможностей.

Активная защита, помимо отражения непосредственных угроз, предусматривает подготовку и проведение встречного наступления. Наиболее эффективный способ обороны — контратака.

При ведении защиты необходимо использовать все имеющиеся стратегические и тактические средства:

ослабление неприятельской позиции,

максимальное использование тактических возможностей,

различные упрощения,

размен атакующих фигур соперника и другие.

Обороняющаяся сторона стремится, как правило, к позициям закрытого типа, поскольку в них сопернику труднее вести атакующие действия. Поэтому при защите используется идеи пата, блокады, создание крепости. Важную роль при защите играет пешечное прикрытие короля. Так его ослабление создаёт благоприятные предпосылки для атаки.

Для шахматной партии характерна частая смена инициативы. При этом атакующая сторона, достигнув определённых преимуществ, нередко вынуждена перейти к защите с целью их сохранения, а затем, при благоприятных возможностях, вновь к атаке.

Термин «защита» употребляется также для обозначения многих дебютных построений — защит Алехина, Нимцовича, Грюнфельда и многих других.

32. K:e5 Ф:e5

33. C:e5 Л:e5

Ещё одно средство защиты — позиционная жертва. Чёрные отдают ферзя за две фигуры, но сохраняют мощный фигурный «кулак» в центре.

34. Лb3?

Белым следовало играть 34. Лfd1 Cd4+ 35. Л:d4 K:d4 35. Ф:a6 Лd5. Тогда за ферзя у чёрных — ладья, конь и пешка, что уравнивало б силы обоих соперников и саму игру.

34… Cd4+

35. Kpb1 Лb8

Чёрные перехватывают инициативу и достигают выигранной позиции.

Блокиро́вка (шахматы) (блокирование поля) — тактический приём, с помощью которого заставляют фигуры соперника блокировать путь отступления другой, как правило более ценной фигуры, которая становится объектом атаки. Особый вид завлечения: так при завлечении объект нападения — завлекаемая фигура, при блокировки — блокированная.

Потребность в блокировке обычно возникает во время атаки на короля. Блокированные поля сокращают жизненное пространство вокруг короля и создают заслоны на пути его бегства. Часто блокировке предшествует серия шахов, как, например, в партии Де Рой — Хайе Крамер 1962 года:

49... g5+!

50. Kp:h5 Фe2+

Белые вынужденны блокировать своей пешкой поле отступления для своего короля на g4:

51. g4 Фе8#.

Кроме атаки на короля блокировка применяется также для торможения движения пешки. На диаграмме чёрным стоит только двинуть вперёд пешку d4-d3 и чёрный слон сможет предотвратить превращение белой пешки h6 в ферзя. Чтобы не допустить этого, белые жертвуют коня для блокировки поля d3.

1. Kf4+ Kpe4

2. Kd3!

Пешка блокирована белым конём.

2... Кр:d3

Теперь сам чёрный король не даёт возможности открыть спасительную диагональ для слона.

3. h7

С неизбежным 4. h8Ф.

Чтобы словить фигуру соперника, применяется блокировка фигуры. В данном случае блокировка выступает как один из видов «капкана».

1... Фа1+ 2. Крg2

Белый король перекрывает возможное отступление белого ферзя.

2... Лh6

Ферзь пойман. Но у белых есть надежда на свою ладью:

3. Лd7+ Kpg6

Чёрный король по-прежнему защищает свою ладью, а у белых больше нет промежуточных ходов и потеря ферзя становится неизбежной.

В шахматной композиции блокирование поля — это одна из тем. Она ярко выражена в задаче-блоке Ф. Стимсона и Ф. Финка 1920 года.

1. Лс8!

Тихий ход, приводящий чёрных к цугцвангу. Теперь любой их ответ ведет к блокированию поля отступления короля или открытию линии для дальнобойных фигур белых. Как первое, так и второе изменение в позиции приводит к тому, что белые следующим ходом объявляют мат чёрным.

1... Кс5 2. К:b4#

1... Kd4 2. Kf4#

1... Лd4 2. Kc3#

1... fe 2. Ф:d7#

1... dc 2. Лd8#

1... d6 2. e6#

1... e6 2. Фе4#

1... K:c6 2. Kc7#.

Вилка в шахматах — положение в шахматной партии, когда две или более фигуры одного игрока находятся под боем одной фигуры другого игрока. Имеет большое значение, когда среди фигур, оказавшимся под боем, есть две фигуры, ценностью большей, чем фигура, нападающая на них, и нет возможности её побить. В данном случае часто возможен выгодный размен, поскольку за один ход невозможно увести больше одной фигуры из-под боя.

Наибольшее значение имеет вилка, когда под боем оказывается король (объявлен шах).

Может использоваться как тема шахматной задачи или этюда.

Иногда в литературе вместо термина «вилка» используется понятие «двойной удар».

Шах — ситуация в шахматах, когда король находится под боем, то есть на следующем ходу хотя бы одна фигура противника сможет взять короля. Правилами шахмат для игрока запрещён ход, после которого его король оказывается под шахом, даже если этот шах следует от связанной фигуры или же короля противника.

Слово «шах» происходит от титула монарха (см. Шах) в персидском, арабском и некоторых других языках Ближнего и Среднего Востока.

Шах может быть объявлен после хода любой фигуры или пешки. Однако король может атаковать короля противника лишь при помощи «вскрытого» шаха (см. ниже), иначе атакующий король сам подставился бы под шах, что запрещено. В алгебраической нотации шах обозначается знаком плюс (+).

По правилам шахмат, игрок, чей король оказался под шахом, своим следующим ходом обязан вывести короля из-под шаха (по завершении хода король не должен остаться или опять оказаться под шахом), что может быть сделано одним из трёх способов:

Пойти королём (в том числе со взятием другой фигуры или пешки, даже если именно она атакует короля) на любое соседнее поле, не находящееся под боем ни одной из фигур противника (включая короля и пешки) и не занятое фигурой или пешкой того же цвета, что и король; при этом уход из-под шаха с помощью рокировки запрещён.

Прикрыть короля, поставив на пути угрожающей ему фигуры свою (данный способ нельзя применить, если король атакован конём, если дающая шах фигура стоит вплотную к королю (что исключает, в частности, прикрытие короля от атаки пешкой) или если поставлен двойной шах).

Взять другой фигурой или пешкой фигуру противника, угрожающую королю (данный способ нельзя применить в ситуации двойного шаха или если берущая фигура или пешка находится в связке с королём).

Если ни одним из указанных способов уйти из-под шаха невозможно, позиция называется мат; игрок, оказавшийся в ней, считается проигравшим.

«Вечный» шах — ситуация в партии, характеризующаяся следующими особенностями:

один из игроков объявляет шах королю противника;

после ухода противника от шаха игрок сразу же объявляет шах повторно;

последовательность уходов и шахов продолжается, причём позиции в какой-то момент начинают повторяться, и избежать этого игрок, оказывающийся под шахом, не может.

Хотя в настоящее время «вечный» шах, согласно правилам классических шахмат, не является сам по себе основанием для объявления ничьей (соответствующее положение было исключено из свода официальных правил), на практике ситуация «вечного шаха» почти всегда приводит к ничьей по договоренности, т.к. через некоторое время случится троекратное повторение позиции либо же будут сделаны 50 ходов без взятия фигур и продвижения пешек, что позволит любому игроку затребовать ничью независимо от желания оппонента. По этой причине «вечный» шах или его угроза позволяют игроку спасти даже уже практически проигранную партию.

В ситуации, показанной на первой диаграмме, чёрные обладают существенным материальным преимуществом и угрожают белому королю. Однако после 1.Фc8+ Kph7 2.Фf5+ Kpg8 (или 2...Крh8) 3.Фc8+ Kph7 4.Фf5+ g6 5.Ф:f7+ Kph8 белые добиваются ничьей с помощью «вечного» шаха (6.Фf8+ Kph7 7.Фf7+ ...).

Во втором примере ход чёрных, и вместо немедленного взятия 1...Ф:d3? или 1...Ф:g2?, приводящего к невыгодному размену ферзей, следует шах 1...Фc1+! Развитие 2.Кра2 Фс2+ приводит либо к «вечному» шаху (3.Кра1 Фс1+ 4.Кра2 Фс2+ 5.Кра1 ...), либо к потере белыми критического преимущества в две пешки: 3.Кра3 Ф:d3+ 4.Кра4 (Крb4, Крa2, Крb2 не лучше) Фс2+ 5.Крb5 Ф:g2.

Двойной шах — частный случай вскрытого шаха, при котором шах объявляется одновременно двумя фигурами или фигурой и пешкой. Опасен тем, что от такого шаха нельзя ни закрыться, ни побить атакующую короля фигуру другой фигурой. Можно только уйти королём (или, гораздо реже, им же взять только что ходившую фигуру). В двойном шахе не может участвовать король, он не может быть объявлен двумя конями или слонами. Двойной шах обозначается двумя плюсами (++).

Позиция, показанная на диаграмме, взята из партии Вайцкин — Палатник, 1998. 1.e4 c5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.K:d4 Kf6 5.Kc3 a6 6.Лg1 Kc6 7.g4 h6 8.h4 K:d4 9.Ф:d4 С:g4 10.Л:g4!? К:g4 11.Фа4+ b5? (следовало согласиться на 11...Фd7 12.Cb5 ab 13.Ф:a8+ Фd8) 12.К:b5! e6 и жертва ладьи уже не кажется неоправданной. После двойного шаха 13.Кс7++ Kpe7 14.K:a8 Ф:a8 белые восстанавливают паритет во взятых фигурах, а король чёрных теряет возможность рокироваться.

Двойной шах ходом пешки возможен:

1.Если она берёт фигуру или пешку противника с шахом, при этом открывая вертикальную линию со вторым шахом от ладьи или ферзя.

2.При взятии пешки противника на проходе. В этом случае возможен не только шах одновременно берущей пешкой и фигурой, но и "двойной вскрытый шах" двумя фигурами (в последнем случае взятие на проходе открывает сразу две линии — вертикальную и диагональную).

3.После превращения пешки в фигуру (в любую, но обязательно с шахом), и при этом открывая линию для шаха от другой своей фигуры (ферзя, ладьи, слона). В этом случае возможен двойной шах сразу двумя ладьями — пешка забирает фигуру, стоящую на последней горизонтали, и превращается в ладью (с шахом), открывая своим ходом второй шах от другой ладьи.

В позиции из партии Михаил Ботвинник — Николай Минев (Амстердам, 1954) после хода 91. Kpc5!!, чёрные сдались, так как нет возможности защитится от угрозы g8Ф. Любой шах черных приводит к выгодному для белых размену ферзей. На 91…Qc7+, 91…Qg1+, 91…Qf2+ и 91…Qc2+ белые отвечают перекрёстными шахами 92.Qc6+, 92.Qd4+, 92.Qd4+ и 92.Qc4+ соответственно.

Мат — в шахматах ситуация, когда король находится под шахом, а игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его избежать. Означает проигрыш попавшей в такую ситуацию стороны. В шахматной нотации мат обозначают символом «×» после хода фигуры. Таким образом, при мате одновременно:

король находится под шахом;

у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты своими фигурами или находятся под ударом фигур противника, или фигура находится рядом с границей игровой доски);

у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой;

нет возможности взять фигуру, объявившую шах.

Если королю шах не объявлен, но он не может двигаться так, чтобы не попасть под шах, и его фигуры не могут сделать ни одного хода, это — пат, и результат партии — ничья.

Слово «мат» происходит от персидского словосочетания «шах мат», означающего, что король (шах) беспомощен, парализован, блокирован, потерпел поражение (таковы значения персидского слова «мат»). Известен также перевод словосочетания «шах мат» как «шах мёртв» (от арабского «мат» — мёртв), однако персы начали употреблять данный термин в игре раньше, чем арабы.

Разновидности мата

Де́тский мат — это мат, который получается после ходов 1. e4 2. Сc4 3. Фh5 4. Ф:f7×. Фигуры могут двигаться в разной последовательности, но основная идея — ферзь и слон атакуют поле f7. Классический детский мат ставится чёрным.

В отличие от дурацкого мата, который встречается крайне редко, детский мат довольно часто встречается среди новичков. Этого легко избегают, но после 1. e4 e5 2. Фh5 Кc6 3. Сc4, детский мат может произойти после неосторожного 3. …Кf6 4. Ф:f7× (см. диаграмму). Ход 3. …g6 заставляет отступить белого ферзя (после 4. Фf3, с угрозой 5. Ф:f7× чёрные играют 4. …Кf6), с последующим фианкеттированием слона на g7.

Основная идея, лежащая в основе детского мата — поле f7, будучи защищённым только чёрным королём, слабое и поэтому является хорошей целью для атаки, что характеризует множество шахматных дебютов.

Дура́цкий мат — мат, поставленный на втором ходу шахматной партии (самый быстрый мат в классических шахматах).

В более широком смысле дурацкий мат — мат ферзём или (что реже) слоном по незащищенной диагонали h4-e1 или h5-e8 в начальной стадии партии. 1.f2-f3 e7-e6

2.g2-g4 Фd8-h4×

Имеется восемь разновидностей дурацкого мата. Так, белые могут сыграть не f3, а f4. Или сначала пойти не пешкой «f», а пешкой «g». Также чёрные могут пойти пешкой не на e6, а на e5.

Играя белыми, дурацкий мат можно поставить не ранее 3-го хода. Например: 1.d4 f5 2.e4 g5?? 3.Фh5×.

Зерка́льный мат — разновидность позиции мата в шахматах, в которой все поля вокруг атакованного короля свободны от фигур и пешек сторон. Он особенно привлекателен, когда атакуемый король не находится на краю или в углу доски.

Идеа́льный мат, в шахматах и шахматной композиции — разновидность правильного мата. В идеальном мате задействованы все фигуры и пешки сторон, находящиеся на доске, а все свободные поля вокруг атакованного короля бьются противоположной стороной ровно один раз, либо заняты собственными фигурами или пешками.

В США издаётся Ideal Mate Review — журнал, специализирующийся на шахматных композициях, завершающихся идеальными матами.

Кооперати́вный мат,(англ. helpmate; нем. Hilfsmatt) — вид неортодоксальной шахматной композиции.

В задачах на кооперативный мат начинают чёрные (если в условии не оговорено иное) и помогают белым объявить мат чёрному королю в заданное число ходов, то есть чёрные и белые действуют согласованно, «кооперативно», чтобы выполнить задание. В этом жанре шахматной композиции с целью расширения содержания допускается составление задач с несколькими решениями и несколькими иллюзорными играми. Другие распространённые формы расширения содержания коопматов — близнец, когда новое решение обеспечивается за счёт незначительного изменения начальной позиции (например, перестановкой фигуры, добавлением, снятием или заменой фигуры, поворотом доски), и дуплекс, когда в одной и той же позиции одинаковое задание выполняется каждой стороной (стороны играют кооперативно сначала чтобы дать мат чёрным, затем чтобы дать мат белым).

1.Kp:h8 Kph1 2.Kpg8 Kpg1 3.Kpf8 Kph1 4.Kpe8 Kpg1 5.Kpd8 Kph1 6.Kpc7 Kpg1 7.Kpd6 Kph1 8.Kp:e6 Kpg1 9.Kpf6 Kph1 10.Kpg5 Kpg1 11.Kpf4 Kph1 12.Kp:e4 Kpg1 13.Kpd4 Kph1 14.Kpc3 Kpg1 15.Kp:b3 Kph1 16.Kp:b4 Kpg1 17.Kp:b5 Kph1 18.Kpc4 Kpg1 19.b5 Kph1 20.b4 Kg1 21.b3 Kph1 22.b2 Kpg1 23.b1Ф Kph1 24.Фf5 Kpg1 25.Фf7 gf 26.Kpc3 f8Ф 27.Kpd2 Фc8 28.Kpe1 Фc1#

Рекордная по продолжительности игры задача на кооперативный мат.

Лине́йный мат, в шахматах — мат тяжёлыми фигурами, обычно двумя ладьями (реже ладьёй и ферзём, двумя ферзями). Ладьи располагаются на соседних вертикалях, отсекая короля противника к краю доски. При приближении короля противника к ладье — ладьи переходят на другой край доски и отсечение происходит по той же схеме.

В позиции на диаграмме белые следующей серией ходов ставят мат в 2 хода:

1.Лb3 Крa6

2.Лa4×

Аналогичным способом ставится мат ферзём и ладьёй, двумя ферзями (два ферзя могут поставить мат ещё и в центре доски).

Мат на последней горизонтали — в шахматах мат, который ставит ферзь или ладья (обе фигуры могут возникнуть при превращении пешки) на 8-й горизонтали, если мат ставят белые, и на 1-й горизонтали, если мат ставят чёрные, когда король не может отойти на переднюю горизонталь, так как на ней располагаются его же пешки.

Как правило, мат на последней горизонтали ставят ходом ладьи либо ферзя. Однако возможен случай, когда пешка превращается в одну из тяжёлых фигур и объявляет мат. Об этом свидетельствует пример на диаграмме.

1. a8Фx

или

1. a8Лx

В 1914 в партии против Осипа Бернштейна Хосе Рауль Капабланка сделал блестящую комбинацию на тему мата на первой горизонтали. Он играл чёрными и на 29-м ходу пошёл

29… Фb2!

В итоге белым пришлось смириться с потерей ладьи: 30. Ф:b2?? Лd1x; 30. Фе1 Ф:с3 с матом. На 30. Лс2 чёрные играют 30… Фb1+ 31. Фf1 Ф:с2.

Обра́тный мат, сáмомат (англ. selfmate, нем. Selbstmatt) — вид неортодоксальной композиции, в котором белые начинают и вынуждают противника поставить мат белому королю в заданное число ходов. Чёрные делают матующий ход по одной из двух причин: либо находятся в цугцванге, либо защищаются от шаха, что делает этот вид композиции весьма трудным для воплощения.

В задачах на обратный мат часто реализуются идеи, которые неосуществимы в ортодоксальной композиции. Составленная Отто Титусом Блати задача на обратный мат в 342 хода является рекордной. В миниатюре (7 фигур) рекорд принадлежит У. Шинкману — 298 ходов.

Принцип экономии в задачах на обратный мат распространяется в первую очередь на использование чёрного материала.

Решение:

1.Kf3 угроза 2.Фd6+ Kp:d6#

1…Ф:с5+ 2.Ке5+

1…Лf8+ 2.Kf6+

1…Cb4 2.Ф:c7+

1…Лc6 2.Фе7+

1…Л:с5+ 2.Ке5+

1…Фа6, Фb6 2.Kf6+

(1…K:f3 2.Фd6+).

Решение:

1.Ла1! (с угрозами 2.Фе4+ Ф:е4 3.Kd4+ Ф:d4# и 2.Фf4+ Ф:f4 3.Kd4+)

1…Ф:е6 (Фе4) 2.Фd1+ Фе2 3.Кb1! — цугцванг — 3…Ф:d1#,

1…Ф:h3 2.Kd4+ Kpg4 3.Ке4! — цугцванг — 3…Фh1(h2)#.

Пра́вильный мат, англ. model mate (stalemate), в шахматах и шахматной композиции — разновидность мата, который одновременно является чистым и экономичным.

Чистый мат — разновидность мата, при котором все поля вокруг короля либо атакованы противоположной стороной ровно один раз, либо заняты фигурами (или пешками) того же цвета, что и атакованный король. В качестве единственного исключения допускается чистый мат со связанной фигурой или пешкой, находящейся на одном из полей, соседних со своим королём (см. ниже).

Экономичный мат — разновидность мата, в котором задействованы все фигуры атакующей стороны, за возможным исключением только для её короля и пешек.

При правильном мате со связанной фигурой того же цвета, что и атакованный король, эта фигура имеет возможность препятствовать шаху в случае отсутствия её связки. Если такой возможности нет, мат является неэкономичным. В случае, когда связанная фигура находится на одном из соседних со своим королём полей, занимаемое ею поле не должно быть атаковано никакой другой фигурой, кроме связывающей. Иначе мат является нечистым. Допускается правильный мат при помощи двойного шаха — возможно двойное нападение на поле, на котором расположен атакованный король.

Чи́стый мат, англ. pure mate (stalemate), в шахматах — разновидность мата, при котором все поля вокруг короля либо атакованы противоположной стороной ровно один раз, либо заняты фигурами (или пешками) того же цвета, что атакованный король. Чистота мата (пата) не нарушается, если фигура (или пешка), занимающая поле рядом со своим королём, находится в связке, и эта связка существенна для создания мата.

Подобный мат имел место в знаменитой «неувядаемой партии» Андерсена и Дюфреня, состоявшейся в 1852 году. Финальная позиция показана на диаграмме справа. Если в чистом мате задействованы сразу все фигуры атакующей стороны, за возможным исключением только для короля и пешек (то есть мат является также и экономичным), то он называется правильным.

Экономи́чный мат, англ. economical mate (stalemate), в шахматах — разновидность мата, в котором задействованы все фигуры атакующей стороны, за возможным исключением только для её короля и пешек. На практике встречается как правило в глубоких эндшпилях, когда у обеих сторон минимальное количество фигур.

Часто экономичные маты встречаются среди линейных матов (двумя тяжелыми фигурами: ладьей и ферзем, или парами этих фигур). В эндшпилях, где одинокому королю противостоят король и ладья, король и ферзь, король и два слона, король и слон с конём, может возникнуть лишь экономичный мат.

Экономичный мат, который одновременно является чистым, называется правильным.

Эполе́тный мат — мат, при котором ладьи, стоя по обе стороны своего находящегося на краю доски короля, сокращают количество полей для его отступления (образуют его «эполеты»). Эполетами также могут служить защищённые фигуры или пешки противника. Подобные маты с двумя другими своими фигурами вместо ладей также иногда называют эполетными.

Именные маты

Мат Анастасии (нем. Anastasia-Matt) — шахматная комбинация из новеллы немецкого писателя Вильгельма Гейнзе «Анастасия и игра в шахматы» (1803).

Немецкий писатель Вильгельм Гейнзе (1746—1803) в 1803 году опубликовал новеллу «Анастасия и игра в шахматы. Письма из Италии автора Ардингелло». Это первое в истории литературы художественное произведение, в котором по ходу сюжета приводится позиция из шахматной игры[источник не указан 1196 дней]. И эта позиция связана с женским персонажем — Анастасией, которая объявляет задачный мат в три хода.

1.Ke7+ Kph8 2.Л:h7+! Kp:h7 3.Лh5#.

Комбинации с мотивами «Мата Анастасии» нередко встречались в шахматной практике. Одним из первых примеров была партия К. Байер — Э. Фалькбеер (Вена, 1852).

Мат Андерсена — один из матов королём (король может поставить вскрытый мат).

1. Сh5 Кр:h5

2. Крg7 h6

3. Крf6 Крh4

4. Крg6x

Мат Бодена — мат в шахматах, поставленный при помощи двух слонов. Назван в честь Сэмюэля Бодена, который первым поставил такой мат в матче Schulder-Boden (Лондон, 1853).

Мат Диларам — средневековая мансуба (позиция из манускрипта 1140 года, хранящегося в Стамбульском музее) неизвестного автора, в которой мат достигается путём жертвы двух ладей. В ряде изданий авторство приписывается выдающемуся арабскому мастеру шатранджа ас-Сули.

Своим названием обязана романтичной истории, которая впервые приводится в шахматной рукописи персидского поэта Фирдоуси ат-Тахитала (1503). Диларам (по-персидски — «спокойное сердце») была женой визиря, страстного игрока в шахматы. Однажды он играл с сильным противником. Ему не везло, и он проиграл всё состояние. Тогда, одержимый азартом, визирь сделал последнюю ставку — на красавицу Диларам. В этой решающей партии дела вновь складывались для него плохо. Опасность грозила белому королю со всех сторон. Но Диларам, наблюдавшая за игрой, обнаружила в этом положении изумительное спасение и воскликнула: «Пожертвуй оба руха (по-арабски — „ладьи“) и спаси меня!» После этой подсказки визирь нашёл блестящую комбинацию и добился победы:

1.Лh8+ Кр: h8

2.Аf5+ Крg8

3.Лh8+ Кр: h8

4.g7+ Крg8

5.Кh6×

На поле h3 — алфил (А). Алфил (араб. слон) — предшественник слона, мог двигаться лишь через одно поле по диагонали и, подобно коню, прыгать через другие фигуры.

Мансуба отличается яркостью содержания. В средневековой Европе «мат Диларам» оказался прообразом около 200 «задач на пари».

Мат Легаля — мат, впервые встретившийся в шахматной партии Легаль — Сен-Бри в Париже в 1750 году. Сен-Бри был очень слабым игроком, и партия проходила с форой: Легаль играл без ладьи a1. (Некоторые историки считают, что эта партия была сыграна в 1787 году).

К. де Легаль — Сен-Бри 1. e4 e5 2. Сc4 d6 3. Кf3 Кc6 4. Кc3 Сg4 5. К:e5? С:d1?? Лучше было 5. … К:e5!, после чего белые остались бы без коня, или 5. … de (но после хода 6. Ф:g4 у белых лишняя пешка), но Легаль, видимо, хорошо знал, с кем имеет дело… 6. С:f7+ Крe7 7. Кd5× — мат, который так и вошёл в шахматную литературу по фамилии «первооткрывателя» как «Мат Легаля». Сен-Бри так расстроился своим поражением, что вышел из зала не дождавшись последнего хода белых.

Модернизированный мат Легаля: 5.h3 Ch5 6.K:e5 K:e5 7.Ф:h5 K:c4 8.Фb5+ и 9.Ф:c4 с лишней пешкой у белых.

Наравне с матом Легаля есть и так называемый мат Свистунова, он менее известен, но по мнению некоторых шахматистов более динамичен и достаточно часто встречается, особенно в партиях молодых шахматистов. 1. e2-e4 e7-e5 2. Ng1-f3 Nb8-c6 3. Bf1-c4 d7-d6 4. h2-h3 Ng8-f6 5. d2-d3 Bf8-e7 6. Bc1-g5 O-O 7. Qd1-d2 h7-h6 Эти ходы кажутся достаточно обычными для чёрных, но далее белые играют нестандартно: 8. Bg5xh6 g7xh6 9. Qd2xh6 9. … Nf6-h7 Конечно, это не лучший ход конём.

10. h3-h4! Очень интересный ход

10. … Be7-f6 А это уже серьёзная ошибка, ведущая к проигрышу.

11. Nf3-g5

11. … Nh7xg5 12. h4xg5 Bf6xg5 13. Qh6-h7 X

Партия Свистунова с похожим концом: 1. e2-e4 e7-e5 2. Ng1-f3 Nb8-c6 3. Bf1-b5 d7-d6 4. h2-h3 Bc8-d7 5. d2-d3 Ng8-f6 6. Nb1-c3 Bf8-e7 7. Nc3-e2 O-O 8. Ne2-g3 h7-h6 9. Bc1-e3 a7-a6 10. Bb5-a4 b7-b5 11. Ba4-b3 Nc6-a5 12. Qd1-d2 Na5xb3 13. a2xb3 c7-c5 14. Be3xh6 g7xh6 15. Qd2xh6 a6-a5 16. Nf3-g5 a5-a4 17. Ng3-h5 Nf6xh5 18. Qh6-h7 X.

Шахматный этюд Алексея Троицкого — мат при помощи короля и одинокого слона.

Впервые опубликован в журнале «Новое время» в 1895 году.

Решение:

1.Сh6+ Крg8 2.g7 Крf7

(2…e6+ 3.Kpd6!! Kpf7 4.Kpe5 Kpg8 5.Kpf6; 2…e5 3.Kpe6)

3.g8Ф+!! Кр:g8 4.Крe6 Крh8 5.Крf7 e5 6.Сg7 ×

Спёртый мат (мат Лусены) — мат конём, когда свои фигуры мешают королю уйти от угроз противника. Первые позиции такого рода комбинаций обнаружены в персидских мансубах IX века. Впервые механизм комбинации «спёртый мат» (см. диагр.1) был разобран в 1497 году испанцем Луисом Рамиресом Лусеной в «Повторение любви и искусство игры в шахматы».

Спёртый мат возможен не только в середине игры и в окончании, но и в дебюте. Примером могут служить несколько коротких партий:

любитель — Блэкберн

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сc4 Кd4?! 4.К:e5!? Фg5! 5.К:f7?? Ф:g2 6.Лf1 Ф:e4+ 7.Сe2 Кf3×.

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сc4 Кd4?! 4.К:e5!? Фg5! 5.К:f7?? Ф:g2 6.Лf1 Ф:e4+ 7.Сe2 Кf3×.

П. Керес — Арламовский (Поляница-Здруй, 1950)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Кc3 de 4.К:e4 Кd7 5.Фe2 Кgf6?? 6.Кd6×

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Кc3 de 4.К:e4 Кd7 5.Фe2 Кgf6?? 6.Кd6×

Яковлев — Чалманский (Куйбышев, 1984)

1.e4 c5 2.Кf3 Кc6 3.d4 cd 4.К:d4 Кf6 5.Кc3 e5 6.Кdb5 d6 7.Кd5 К:d5 8.ed Кe7 9.c3 Сd7?? 10.К:d6×

1.e4 c5 2.Кf3 Кc6 3.d4 cd 4.К:d4 Кf6 5.Кc3 e5 6.Кdb5 d6 7.Кd5 К:d5 8.ed Кe7 9.c3 Сd7?? 10.К:d6×

Пат (фр. pat, итал. patta — «игра вничью») — положение в шахматной партии, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки лишены возможности сделать ход по правилам, причём король не находится под шахом. В обыденной речи прилагательное «патовый» используется в смысле «не имеющий выхода, тупиковый».

Единственная партия в истории матчей за звание чемпиона мира по шахматам, которая закончилась патом, — 5-я партия матча 1978 года в Багио между Карповым и Корчным.

Пат белыми чёрным в наикратчайшее количество ходов с начала партии как результат кооперативной игры сочинил американский шахматный композитор Сэмюэль Лойд: 1.e3 a5 2.Фh5 Лa6 3.Ф:a5 h5 4.Ф:c7 Лah6 5.h4 f6 6.Ф:d7+ Крf7 7.Ф:b7 Фd3 8.Ф:b8 Фh7 9.Ф:c8 Крg6 10.Фe6 ½—½.

Другой шахматный композитор Чарльз Генри Виллер сочинил пат чёрными белым за 12 ходов, при условии, что все фигуры и пешки на доске сохранены (не было ни одного взятия): 1.d4 d6 2.Фd2 e5 3.a4 e4 4.Фf4 f5 5.h3 Сe7 6.Фh2 Сe6 7.Лa3 c5 8.Лg3 Фa5+ 9.Кd2 Сh4 10.f3 Сb3 11.d5 e3 12.c4 f4 ½—½.

Завлечение (привлечение) — тактический приём, вынуждающий (при помощи жертв, нападений или угроз) фигуру соперника занять определённое поле или линию с целью использования неудачного положения этой фигуры. Например, в партии M. Видмар — М. Эйве (Карловы Вары, 1929) белые осуществляют комбинацию, дважды использовав тему завлечения.

1.Лe8+! Сf8 (1. ... Крh7 2.Фd3+)

2.Л:f8+! Кр:f8

3.Кf5+ Крg8

4.Фf8+!! Кр:f8 (4. ... Крh7 5.Фg7#)

5.Лd8#

Обычно завлечение — составной элемент более сложной тактической операции.

Заса́да — расположение дальнобойной фигуры за своей или чужой фигурой, после ухода которой она действует на определённое поле или линию. Обязательная предпосылка открытого нападения.

Различают следующие виды засад:

Простая — фигура находится позади одной фигуры.

Сложная — она находится позади нескольких фигур.

В позиции на диаграмме ход чёрных. Их чёрнопольный слон находится в сложной засаде. Белую ладью а1 закрывают сразу две фигуры: конь f6 и пешка d4. Тем не менее, благодаря двухходовой комбинации линия нападения слона увеличивается до поля а1.

1... K:e4

Вначале конь освобождает диагональ.

2. de d3

Затем пешка. При этом используется сразу два тактических приёма — вилка и открытое нападение.

3. C:d3 C:a1

С выигрышем качества.

Извлече́ние короля́ — тактический приём, используется в миттельшпиле с целью вынудить неприятельского короля покинуть пешечное прикрытие, а затем подвергнуть его атаке. Извлечение короля достигается путём жертв, нападения или угроз.

В партии 1866 года Хьюитт — Стейниц с помощью извлечения короля первый чемпион мира провел матовую комбинацию.

20… Л:g2+!

21. Kp:g2 Фh3+!!

22. Kp:h3

На любое отступление короля 22. Kpg1 или 22. Kph1 следовало 22… Лf2!

22… Ke3+

23. Kph4 Kg2+

24. Kph5 Лf5+

25. Kpg4 h5+

26. Kph3 Лf2#.

Контруда́р — тактический приём, применяемый в ответ на нападение соперника. Нередко начинает и сопровождает контратаку и способствует её развитию.

Наглядный пример контрудара — конец партии Макогонов — Розенталь.

Наглядный пример контрудара — конец партии Макогонов — Розенталь.

Белые беспечно нападают на ладью:

19. Сg5? (см. диаграмму)

Вместо того, чтобы отойти ладьей или перекрыть линию нападения, чёрные отвечают неожиданным контрударом:

19... Kc3!

Белые сдались в виду того, что бить коня нельзя из-за мата 20. bc Са3#. В ином случаи белые теряют ферзя 20. Фf3 Л:d1+ 21. Л:d1 Л:d1+ 22. Ф:d1 K:d1.

Лине́йный уда́р в шахматах — нападение дальнобойной фигурой на неприятельскую, за которой на линии нападения расположена другая равная или менее ценная неприятельская фигура. По-сути является «обратной связкой».

Линейный удар может быть двух видов:

абсолютный — нападение осуществляется на короля, который обязан отойти.

относительный — на другую фигуру, которая не обязана отходить.

У чёрных в позиции на диаграмме лишняя ладья. Однако они проигрывают из-за линейных ударов. Первый абсолютный линейный удар наносит ладья f3. Второй относительный линейный удар — слон d5.

У чёрных в позиции на диаграмме лишняя ладья. Однако они проигрывают из-за линейных ударов. Первый абсолютный линейный удар наносит ладья f3. Второй относительный линейный удар — слон d5.

Чёрные вынуждены уходить королём из-под шаха.

1... Крg6

2. Л:f8

Белые отыграли ладью, но на этом потери чёрных не закончились. Остаётся угроза сбить слоном ладью на с6. Если она куда-либо отойдет, сбитой фигурой станет конь на b7.

Освобождение линии — тактический приём, при котором линия освобождается от фигур, мешающих нанести решающий удар. В шахматной композиции тактический элемент комбинации — освобождение линии от фигур, препятствующих проведению манёвра другой фигурой.

Простое освобождение линии, в задаче: фигуры белых освобождают линию, а фигуры чёрных отвлекаются от неё, затем белые наносят решающий удар по этой линии.

Тематическое освобождение линии: фигура совершает манёвр вдоль линии, освобождая её для другой фигуры. См. например бристольская тема, темы Лойда, Тертона, Цеплера—Тертона, Бруннера — Тертона и другие.

Бристольская тема — тема прокладки пути в шахматной композиции, разновидность темы освобождения линии: одна дальнобойная фигура освобождает линию для другой, перемещаясь по этой линии в том же направлении, в каком будет двигаться следующая за ней фигура. В Бристольской теме критический ход не имеет места. Прокладывающая путь фигура, как правило, в дальнейшей игре не участвует. Задача английского композитора Ф. Хили (1828—1906) на эту тему удостоена 1-го приза на конкурсе в городе Бристоль (1861; отсюда название).

1.Фg8!, освобождая путь слону — 2.Cf7+ Kpb1 3.C:g6x,

1.Фg8!, освобождая путь слону — 2.Cf7+ Kpb1 3.C:g6x,

1. ... Cf5 2.Се6+,

1. ... Се4 2.Cd5+,

1. ... Cd3 2.Cc4+ и С:Сх,

1. ... Сс2 (Сс3 b1Ф+) 2.Сb1+

1.Фf7? Ch7! 1.Фd3? Сс3!, 1.Фb4? Сс2!, 1.Фа3? Cf8!

Бруннера — Тертона тема в шахматной композиции, разновидность темы освобождения линии: дальнобойная фигура переходит через критическое поле, освобождая линию однотипной фигуре (Л—Л, а также Л—Ф или С—Ф, если сила последней используется только по этой линии), которая, заняв критическое поле, перемещается в направлении, обратном движению 1-й фигуры, пользуясь её поддержкой. Предложена Э. Бруннером (1910).

1.Лd1 (критический ход) с угрозой 2.Лgd2! Ке4 3.Л:d7 Kd2 4.Л:d2 и 5.Лd8# (1. ... b2 2.Лс2+ Kpd8 3.Лcd2 и 4.Л:d7, 1. ... d5 2.Л:d5 и 3.Лgd2). Необходимость вступительного критического хода продиктована тематическим ложным следом: 1.Лgd2? Ке4 2.Л:d7 К:d2!

1.Лd1 (критический ход) с угрозой 2.Лgd2! Ке4 3.Л:d7 Kd2 4.Л:d2 и 5.Лd8# (1. ... b2 2.Лс2+ Kpd8 3.Лcd2 и 4.Л:d7, 1. ... d5 2.Л:d5 и 3.Лgd2). Необходимость вступительного критического хода продиктована тематическим ложным следом: 1.Лgd2? Ке4 2.Л:d7 К:d2!

Отвлечение фигуры - тактический приём, при котором фигура, вынужденная перейти на другое поле, перестаёт выполнять какие-либо важные функции (например, по защите другой фигуры, поля или линии). Отвлечение часто достигается при помощи жертвы.

1. ... Сd4!

1. ... Сd4!

2.Ф:d4 Ф:f3+

3.Лg2 Сh3

4.Лg1 Лe8

5.Фc3 С:g2+

6.Л:g2 Л:e4

7. Ф:f3 Лe1+ 0:1.

Перекры́тие, выключе́ние (англ. interference, line-closing) — тактический приём в шахматах, расположение фигуры или пешки на линии действия дальнобойной фигуры, создающее препятствие её движению по этой линии. В практической игре часто понимается как расположение собственной фигуры на линиях действия дальнобойных фигур соперника с целью нарушения их атакующих или защитных действий.

Примером может служить партия Р. Рети — Е. Боголюбов (Нью-Йорк, 1924), где белые осуществили комбинацию с использованием перекрытия.

Примером может служить партия Р. Рети — Е. Боголюбов (Нью-Йорк, 1924), где белые осуществили комбинацию с использованием перекрытия.

23.Лf1 Лd8

24.Сf7+ Крh8

25.Сe8 1-0.

В шахматной композиции иногда выделяют самоперекрытие (англ. self-interference) — ход фигуры или пешки на линию действия дальнобойной фигуры того же цвета, вызывающий её перекрытие.

Различные способы перекрытия служат основой целого ряда задачных тем в шахматной композиции. Например:

Перекрытие Новотного в шахматной композиции — жертва фигуры в точке пересечения линий действия двух дальнобойных разноходящих фигур соперника (ладьи и слона), создающая перекрытие этих фигур. Особенность перекрытия Новотного в шахматной задаче состоит в том, что нередко попадание жертвенной фигуры на поле пересечения создаёт одновременно 2 тематические угрозы (в двухходовке — 2 мата). В трёх- и многоходовых задачах или этюдах перекрытие Новотного может осуществляться с критическими ходами — такова одна из первых задач чешского проблемиста Антонина Новотного (1854; отсюда название).

Попытки перекрыть чёрные фигуры 1.d6? или 1.Cd6? с тематическими угрозами 2.Фb3# и Сс6# опровергаются подключением в засаде чёрного слона 1…Л:d6!, или соответственно связкой белого слона 1…С:d6!

Попытки перекрыть чёрные фигуры 1.d6? или 1.Cd6? с тематическими угрозами 2.Фb3# и Сс6# опровергаются подключением в засаде чёрного слона 1…Л:d6!, или соответственно связкой белого слона 1…С:d6!

Поэтому белые вызывают сначала перекрытие Новотного на поле f7 — 1.Kf7! Угрозы — также перекрытия Новотного 2.Kd6+, d6, Cd6. Если теперь 1…Л:f7, то 2.d6!, а на 1…С:f7 последует 2.Cd6!

Перекры́тие

Гримшо́у (англ. Grimshaw interference)

— тема в шахматной композиции, при которой две дальнобойные разноходящие фигуры

(одна из них может быть пешкой) в двух вариантах привлекаются на одно и то же

поле, где перекрывают друг друга.В ортодоксальной

двухходовой задаче такое привлечение приводит к немедленному мату. В трёх- и

многоходовых задачах или этюдах перекрытие Гримшоу может осуществляться с

критическими ходами тематических фигур (см. «Тема Гримшоу»). Обнаружена

английским проблемистом У. Гримшоу (1832—1890) в 1850 году; позднее

установлено, что эта комбинация уже встречалась в одной из задач Ф. Бреде

(1844).

1.Cb3! цугцванг

1.Cb3! цугцванг

1...Лg7 2.Фe5#, 1...Cg7 2.Ф:f7#,

1...Cf6 2.Фg4#, 1...f6 2.Фe4#.

Дополнительный вариант: 1...f5 2.Фd6#.

Одна из наиболее известных двухходовок. Уникальный «чёртов мередит» (так называют задачи с 13 фигурами) с тремя комбинациями взаимного перекрытия чёрных фигур. Взаимное перекрытие слона и пешки иногда называют «пикабиш».

1.Лd5! с угрозой 2.Кe6 (3.Фd4#) 2...Лe3 3.Фf4# или 2...Се3 3. Сd3# — перекрытие Гримшоу.

Избегая перекрытия, чёрные ладьи и слон совершают антикрические ходы, принимающие, однако, характер критических ходов для новых комбинаций перекрытия Гримшоу (Гримшоу тема):

1...Лa3! 2.К:f5 Лe3 3.Фh4# или 2...Сe3 3.Кg3# и

1...Сg5! 2.Кb3 Лe3 3.Кd2# или 2...Се3 3.Сd3#

В следующих вариантах перекрытие Гримшоу осуществляется уже на первом ходу: